- Объявления

-

23 Август 2012Очень просим всех, кто что-нибудь помнит и имеет какие-либо сведения об Архангельском соборе города Михайлова (внешний и внутренний вид собора, служивших в нем священниках, их родственниках и т.д.) сообщить на наш сайт или позвонить по телефонам: 8-920-996-21-55, 8-920-956-72-97, 8-953-745-83-21. Будем признательны за любую информацию.

-

24 Июнь 2012Для большего удобства жертвователей, нами установлены ящики для сбора пожертвований, которые находятся в магазине «Хлеб» на пл. Ленина, планируется установить такой же ящик в магазине «ДИКСИ».

Собор Архистратига Михаила г. Михайлова

.jpg)

Собор Архангела Михаила г. Михайлова.

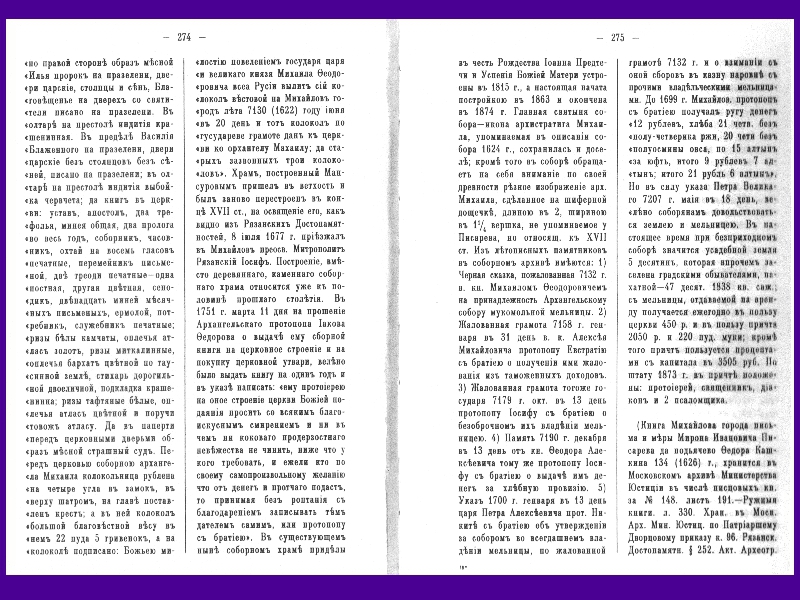

Об основании крепости Михайлова повествует запись, которая хранилась в архиве Михайловской Соборной Церкви до 1933 года (до закрытия Храма, а затем и его сноса): « Между тем временем, когда российское оружие прежних своих победителей и всегдашних врагов в царстве Казанском утесняло, августа месяца сего (1551) года царь Иоанн Васильевич, стараясь повсюду российские границы утвердить от разных татарских набегов, по верному ему донесению о разных удобных местах, избрал единое место в областях переяславльских (т.е. Рязанских), от Рязани в 50, от Коломны в 90, от Москвы в 190 верстах, где повелел находящимся там воеводам князю Воротынскому и Головину построить и укрепить град: и как первое расчищалось место для постановления церкви, тогда на самом том месте, где назначалось быть алтарю церковному, был найден древнего письма образ Архистратига Михаила, обложенный серебром и ничем не поврежденый.Воеводы немедленно уведомили о сем царя, который через посланных священников повелел образ сей принести в Москву и, встретив его честно вместе с Митрополитом Макарием и, совершив приличное празднование, обратно отпустил на место, где был обретен и, где во имя архистратига Михаила храм сооружен был и град Михайловым нарекся».

С момента закладки крепости и самого Храма, он в качестве деревянной постройки просуществовал почти до конца XVIII века, пока на его месте не был возведен новый - каменный. Вот описание этого Храма, который был воздвигнут казачьим сотником Плохим Семеновым сыном Мансурова. «На Михайлове - городе, соборная церковь деревана, клецки, чудо Архистратига Михаила, на подклете, о трех верхах, а на них кресты обложены белым немецким железом; в церкви три престола: Чудо Архистратига Михаила, Илии Пророка, да Василия Блаженного. Перед церковью соборного Архангела Михаила колокольница рублена на четыре угла в замок, в верху шатром, на голове поставлен крест; а в ней колокол большой благовестный весу в нем 22 пуда 5 гривенок, а на колоколе царя и Великого князя Михаила Федоровича всея Руси вылит сей колокол вестовой на Михайлов город лета 7130 (1622) году июня в 20 - й день и тот колокол по государеве грамоте дан церкви ко Архангелу Михаилу, да старых трои колоколов».

В книге Добролюбова «Описание церквей Рязанской Епархии» составленной им в 19 веке, приводится следующая летописная запись: «... первое расчищалось место для постановления церкви. Тогда на месте, где назначалось быть алтарю церковному, был найден древнего письма образ Архистратига Михаила, обложенный серебром. Царь, узнав о чудном явлении иконы, повелел через посланных священников образ сей принести в Москву. Встретив его честно вместе с митрополитом Макарием, государь совершил приличное празднование и отпустил обратно на место, где образ был обретён, где храм во имя Архистратига Михаила сооружён был, и град Михайловым нарёкся». Итак, первоначальное основание храма, как видно из записи о начале города, современно построению Михайлова царём Иоанном Грозным и относится к 1551 году.

Собор несколько раз перестраивался и становился всё краше. Во второй половине 19 века в основу последней реконструкции храма был положен, полюбившийся в то время всем русским именитым и провинциальным архитекторам, облик Московского Храма Христа Спасителя (архитектор К.А. Тон).

Михайловцы свято хранили, вплоть до дня закрытия собора в 1933 году, главную святыню города - чудотворную икону Архистратига Михаила, упомянутую в описании собора 16 века. В церковном архиве были собраны уникальные летописные памятники: грамоты великих князей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, царя Петра I и многое другое.

Не менее интересна была и колокольня перед храмом. Самый большой колокол-благовестник - весом в 22 с половиной пуда пожалован Михайлову в 1622 году повелением самого царя-государя всея Руси Михаила Фёдоровича (первого представителя династии Романовых).

Первоначально в церкви было 3 престола: Чудо Архистратига Михаила, Илии пророка, Василия Блаженного. В соборе Архистратига Михаила в 1815 году приделы: в честь Успения Божией Матери и Рождества Иоанна Предтечи. Последний раз перестраивался с 1863 по 1874 годы.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

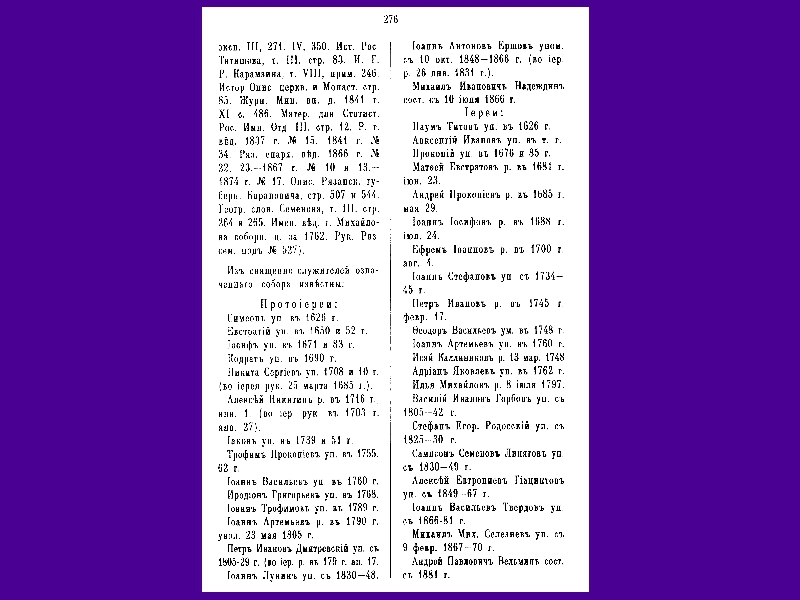

Из книги Добролюбова «Описание церквей Рязанской Епархии»

.JPG)